2章

気持ちよさをつくる12の視点

視点A :気持ちよさの素をさがす

現地に行って、その敷地や周辺環境の何を住宅に取り込めば気持ちいいのかを探す行為です。

「気持ちよさの素」は外部環境に拠るところが大きく、西洋では、長らく自然を荒々しく脅威的なものと捉えてきたので、建築史的に見ても(構法による影響は大きいですが)、壁は厚く、窓は小さく、できるだけ自然と隔絶した住環境を快適としてきました。

一方、穏やかな自然に囲まれ、風・光・緑を取り入れた住環境に暮らしてきた多くの日本人の自然観はもっと親和的です。そこで暮らした時に「こんな眺めがあったらいいな。」「こんなシーンが生まれたら素敵だな。」と思えるもの、具体的には山や海・公園などの眺めて気持ちいい景色を探します。しかし、都市ではそのような環境に恵まれることは少なく、現実的な「気持ちのよさの素」は「空」「雲」「緑」「雨」「風」「光」などでしょうか。

その「気持ちよさの素」が見つかれば、コンセプトは決まったようなもので、時にはより強調し、時には余分なものを削ぎ落とし、空間に取り入れていきます。

設計士は現地で何を見ているか。

ミケランジェロは「どんな石の塊も内部に彫像を秘めている。それを発見するのが彫刻家の仕事だ。」と言ったそうです。「気持ちよさの素」探しも、最初に敷地をしっかり読み解き、そこに内包されている可能性を発見することから始まります。

これは住宅のコンセプトを決める大事なステージなので、今までの経験や知識を総動員して観察力と想像力を働かせます。

敷地の高低差、道路などはもちろん、光の入り方、風・音、近隣からの視線や眺望・借景など敷地の持つ特色を読み、法的な規制や情報を落とし込んでいきます。

視点B :光の入れ方と受け方

光は気持ちよさのための重要なファクターです。形や空間などの建築的な操作は、光が当たることで初めて見えてきますから、極論すれば、光がなければ空間は存在しないのと同じことと言えます。

わたしたちが住宅の設計をするにあたって、まず考えなければならないことは、太陽の光をどこからどう取り込むかということ、次に照明をどこにつけるかということです。良質な光の存在なくしては、質の高い空間を実現することは難しく、特に邸宅ではLDKをはじめとする大空間のタテとヨコの広がり、連続性、境界などを立体的に読み取り、空間の魅力を光でいかに引き出せるかがポイントとなります。

光そのものは実際は目に見えません。人が光を感じるのは「光源」「反射した面」「透過した面」のいずれかの場合だけです。「光源」は直接見ると光を感じますが、輝度が高すぎるので眩しく、気持ちよさにはつながらないどころか、不快ですらあります。

一方、壁や天井に「反射」した光は(受ける面の素材にもよりますが)眩しさが和らぎます。また、障子などを「透過」して柔らかく拡散された光も気持ちよく感じます。

つまり、光を受ける面をつくらないと光は綺麗に見えず、これは自然光、人工照明のどちらにも共通しています。自然光と人工光を上手に使い分け、昼と夜の光をデザインする事で空間自体のグレードを更に高いものにできます。

1)自然光の場合

自然光は、どのような光をどの方向から入れるかが重要です。

ダイレクトに入ってくる「直射光」は熱も一緒に入ってきます。大きな開口からふんだんに入る光は、冬は日だまりとなり気持ちよく感じますが、軒のない現代の家では夏は暑くて不快なものになります。

一方、光源からダイレクトに入らない「天空光」は熱を伴いません。天空光は暗いと思われがちですが、実は結構明るく、どんよりと曇った日でも屋外の照度は1万ルクスもあります。(蛍光灯で煌々と照らされたオフィス空間の照度は1千ルクス程度です。)

天空光をうまく取り込むと北側でも気持ちよい空間を作ることができるのです。また、窓や吹抜けと壁の位置関係によっても光の印象は大きく変わってきます。

2)人工光の場合

人工光=照明を上手く扱う事も気持ちよさをつくる上で重要で、照明計画においても常に「光」と「面」を考える必要があります。

照明計画では、天井付の明るい照明器具で空間を均一に照らすだけの安易な方法ではなく、光の対比やグラデーションを演出する適材適所の光で最大の効果を得ることが、基本のデザインアプローチとなります。

照明器具の存在を極力感じさせない間接照明などで天井や壁の「面」を照らし、反射をうまく引き出すことで心地よい光を創造できます。ただし、窓や間仕切でガラスを多く用いる場合は望ましくない反射光をコントロールしなくてはなりません。また、艶の高い内装材への光の映り込みにも注意が必要です。

視点C :緑の使い方

西洋の童話の世界では森は深く、暗く、怖いものとして描かれることが多いように思います。荒々しく凶暴な自然の中で人は気持ちよさを感じにくい、ということでしょう。

一方、日本の里山のように、生活の中で利用され、管理されてきた優しい自然は、気持ちよさにつながっています。手入れが行き届いた緑は美しく、花見や紅葉狩りのように、古くから自然に親しんできた多くの日本人にとって、緑=気持ちのよい物であると言えるでしょう。

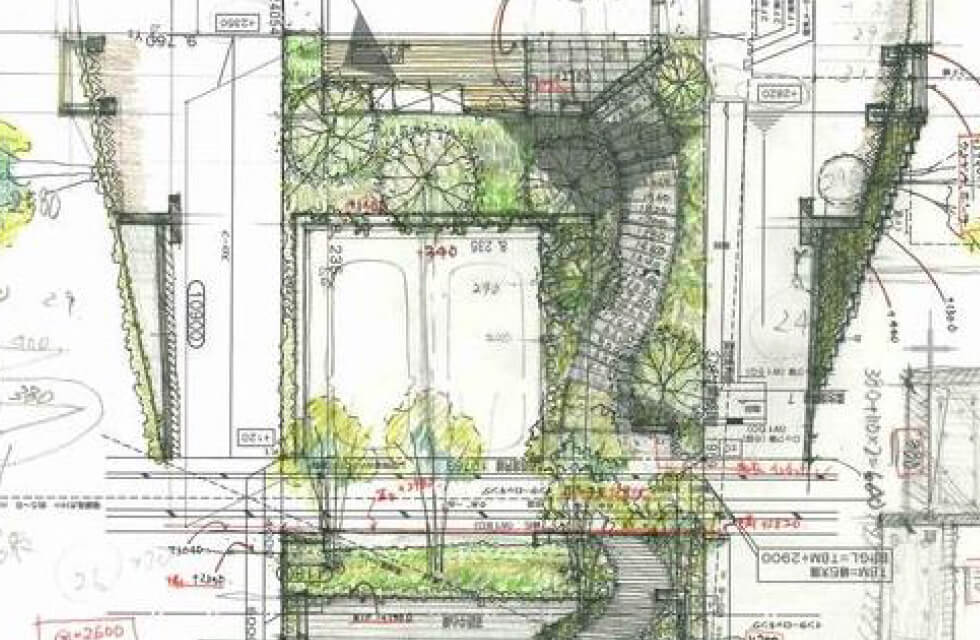

敷地の中や周囲に取り込みたい気持ちよいもの、きれいなものがない場合には、自ら作り出せばよく、外構の植栽計画も、気持ちいい空間づくりに大きな役割を果たしています。

ただし、人の住まない家の庭が荒れ放題になるように、手入れが行き届かないと緑はすぐに暴力的になります。管理しやすく、ある秩序を持って保つことのできる緑を考える必要があるのです。

視点D :街とのつなげ方

街とのつなげ方とは、敷地内と敷地外、公と私のインターフェースを考えることです。せっかく窓があっても、通行人や隣家が気になって開けられない「開かずの窓」では気持ちよく暮らすことは難しくなります。とは言え、コンクリートの壁で完全に閉じて分けてしまうのではなく、生垣や格子、パンチングメタルやエキスパンドメタルなど透過性のある素材を使ったり、生活面と道路面の高さを変えたりすることで、町家の縦格子のように光や風は通すけれど視線は適度に遮るような、気持ちよい閉じ方と開き方を提案したいと考えています。

視点E :形の考え方

幾何学的な形には様々なものがありますが、基本は直方体です。へーベルハウスの形も直方体の組み合わせが基本となります。

形を考えるときのキーワードは「箱」+「加飾」。まず大事なのは箱=直方体(ボリューム)の数を3つぐらいまでに納めることです。そのしっかりしたベースに、貫入・えぐる等の操作や、スラブを追加する等の操作を加えていきます。操作を繰り返すと元の形は分からなくなりますが、行き当たりや偶然に生まれた形ではないので、きれいな形におさまります。そうしてできた形に、窓やルーバーなどの加飾要素を加えていきます。

美しい形のためのコンセプトを持っておかないと、ゾーニングの際に機能面の検討に引っ張られ、元の形が保てなくなります。平面でプランを作り、後から形を考えていては、きれいなフォルムは生まれません。

視点F :空間の変化

建築家アレクサンダーがパタンランゲージの中で「すべての天井高を同じにすると、事実上、居心地の良い建物にはならない」と言い切っているように、複数の天井高を組み合わせることで、空間の見え方や光の入り方にも変化が生まれます。

空間の気持ちよさを引き出すためには、「空間の大きさや機能に応じた天井高の変化」が欠かせません。ダクトによる天井下げを逆手にとって天井高に変化をつけたり、上階のダウンフロアによる天井下げを間接照明のコーブやコーニスに利用するときれいな空間が生まれます。ただしダウンフロアは、一部が動線上にかかるような危険な配置にならないように注意する必要があります。

視点G :空間のつなげ方・閉じ方

1)内部空間の分け方

壁・床・天井などで空間をどう仕切るかの視点、ポイントは「抜け・透け」を作ることです。

壁があることで空間は分節されますが、部分壁・下がり壁・腰壁で、天井だけ、床だけをつなげたり、ガラスや格子を使うことで「抜け・透け」が生まれ、空間の見え方や光の入り方に変化をつけることができます。

また、壁面のボリュームで、見える領域と見えない領域を変えることで、空間のつながり方は変わる。家具で仕切ったり、床・天井の高さや素材を変えることでも空間のつながり方は変わります。

さらに、天井のつなげ方で、動線に主従が生まれます。床・壁・天井、及びその組み合わせで空間に複雑な奥行が生まれ、多様な分け方が可能になります。

最も大事なのは「面」をどう見せるかの意識を持つこと。とりわけ、下がり壁の使い方で美しい空間処理が可能になります。

2)外部空間との分け方

内部空間と外部空間をどのようにつなげ、閉じるかも重要で、そのポイントとなるのが中間領域の存在です。西洋のモダニズム建築は、古典的な石積壁に小さな窓という分節の仕方からの脱却の流れともいえるでしょう。

一方、日本では古来、軒下・濡れ縁・広縁・障子・板畳・畳・床というように、何層もの中間領域をつくり、内外の距離感、見え方や光の入り方にグラデーションをつけてきました。

中間領域を設けることで、奥行きがあり、変化に富んだ空間演出ができるのです。

視点H :空間の見え方

実際の暮らしの中でお客様が感じるのは空間であり、建物の形です。気持ちよさをつくるプランニングでは、お客様に空間の見え方を把握していただき、納得してもらうことが重要だと考えています。

平面図やアクソメはプランを伝達することができ、空間を概念的に捉えるために重要な手段であることに間違いはありませんが、実際に出来上がった空間の見え方ではありません。

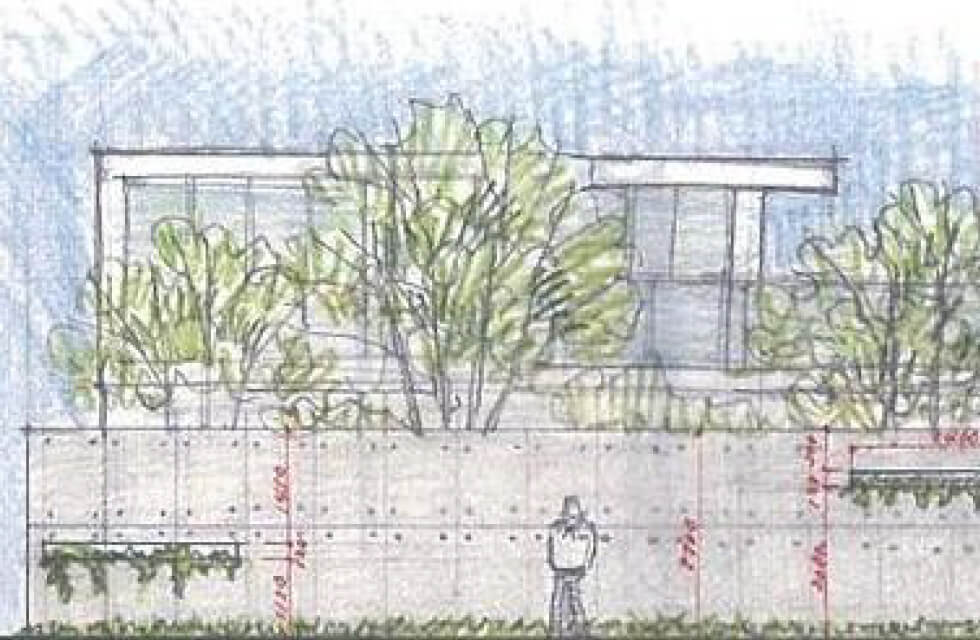

空間の見え方は「動線」と「視線の軸(直線)」で考えていきます。

ある地点で立ち止まって見えるシーンを切り取ったものが「ショット」です。

1枚の「ショット」の中には光の入れ方、緑の使い方、街とのつながり、空間同士のつながり、空間の変化、仕上げの効果など、様々な視点が反映されるので、「こんな空間でこんな暮らしができる」ことをイメージしていただくのに有効で、コンセプトプレゼンの際に必要不可欠です。

一方、動線上を移動することで生まれるショットの連続が「シークエンス」です。

人は「シークエンス」で空間を感じ、記憶します。設計の際には、家のどこから入り、どこに当たって、どこで曲がるか、それぞれの場所からのアイストップ(=何が見えたら気持ち良いか、または見えたら嫌か)を「シークエンス」に沿って考え、細かく調整しています。

視点I :構造との整合性

平面でプランを作った後に外観を考える手順では、美しい形は生まれないことは前述しました。

同様に部屋のレイアウトだけ考えていると、結果として複雑な構造の建物になってしまうことがあります。建物の形・空間の配置と構造は切り離すことはできず、空間の骨格は機能に優先します。コンセプト立案の段階から、気持ちよい空間のボリュームと構造の整合性を考えておくことは、気持ちよさをお客様のお宅で実現するために非常に重要です。

重力があることを逆手にとったアクロバティック、またはトリッキーな形の表現も建築界にはありますが、難しい構造を求められる上に、必ずしも気持ちよさにつながらないことがあります。

わたしたちは、構造はまずシンプルで安定しているべきだと考えます。へーベルハウスの構造で、邸宅としての風格のある外観や、気持ちの良い空間は十分表現できます。

もちろん、設計士自身がへーベルハウスの構造について熟知し、そのポテンシャルを最大限に発揮できる設計技術が備わっていることが大前提となります。

ここまで解説してきた内容(視点A~I)は、視覚的な要素が中心でしたが、気持ちよさをつくるためには意匠面だけでなく、機能面でも気持ち良さが担保されていなければなりません。日々の暮らしのベースになる住まいの機能には、動線や収納、温熱環境、音環境、空気質などがありますが、視点JとKでは快適な住まい心地のために特に重要な温熱環境について取り上げます。

視点J :機能性の担保

■ パッシブな温熱環境の担保

邸宅の設計では全館空調という選択肢もあり、世の中にはパッシブな温熱環境設計を軽視した実例も散見されますが、日本の夏の暑さ・冬の寒さに配慮した設計をしておくことが基本となります。

邸宅の設計で多用される大開口や大空間・吹抜けは、空間演出や採光上有効なアイテムである一方で、温熱環境の弱点になり易い面もあります。気持ちよい空間にするためには、夏の有害な日射コントロールや通風、冬の暖房、コールドドラフト対策などを的確に考えなければなりません。

視点K :設備計画

■ アクティブな空調

パッシブな温熱設計に加えて、エネルギーを使ったアクティブな空調計画を考えます。

邸宅でも空調はヒートポンプ+床暖房での計画が主流でしたが、個室だけの空調では不十分で、気持ちよさのためには個室以外も空調し、快適さを担保することが大切です。

また天カセエアコンは、機能としては良いのですが、天井面のノイズになることがあるので注意が必要です。また、壁付け・床置きのエアコンは露出させず、グリルなどで隠すような配慮をしたいところです。

全館空調を採用する選択肢もあり、下記のようなメリットがあります。

① 家全体を1年を通じて快適温度に保つ(温度のバリアフリー)

② 風が当たる不快感がない静かでゆるやかな気流

③ 花粉やハウスダストからPM2.5まで除去

④ インテリアのノイズになる室内機がない

以上のメリットがある一方で、ダクトスペースを確保するためには天井下げをする必要があります。その際には、意匠的な必然性を持った天井下げとなるような空間演出をすることが重要となります。

視点L :仕上げの効果

気持ちよさをつくるために検討した仕上げの効果を、インテリアコーディネーターと共有して、内部空間をつくりあげていきます。

仕上げ材(内装)には、視覚的な心理的効果と触覚的な体感効果があり、気持ちよさに与える大きな力を持っています。主な要素としては「色彩:Color」「素材:Material」「質感:Texture」の3点で捉えると良く、C、M、Tを変えていく事で空間の持つ印象は大きく変わります。

中でも「素材:M」は空間自体のグレード感を左右するため、できる限り本物(木、石、塗壁、など)を使いたいところです。機能商品である木目調シートフロアーや、消臭・調湿を売りにしたタイルなどはフェイクな素材となるため、邸宅においては特に扱いに注意が必要です。

素材には「格」があり、素材が持つさまざまな「意味」「歴史」を理解して選び、お客様にご説明することも重要です。

例えばチーク材は高級な天然木材という意味だけでなく、大航海時代に耐久性の高い造船材として珍重され、植民地拡大の火種にもなった歴史を持っており、現在でも高級船舶のデッキにはチーク材が用いられています。木材以外の「石材」「漆喰」「金箔」などについても、その意味を知り、必然性を持って採用しています。